2019年1月12日 7時30分 つぼみがたびだちました。

心の中で何度も唱えて、いざ書こうとすると身がすくんでしまう。

たくさんの人に見守られ愛されたつぼみのこと、

早くきちんと報告しなければと思いながら、日にちが経ってしまった。

それでも変わらず、からだの、どこかわからないどこかが、たちまちすくむ。

痛みが走り、涙が止まらない。

*

FeLV(猫白血病ウィルス感染症)の発症による骨髄性貧血でした。

FeLVは、感染しても健康な成猫であれば自らの免疫でウィルスを排出できる可能性もありますが、

母子感染や生後半年未満での感染では排出できずに継続感染になることがほとんどで、

つぼちゃんもそうでした。発症してしまうと根本的な治療方法がなく、

継続感染になった猫の70〜90%が1年半〜3年で亡くなってしまうと言われています。

成長期に感染するほどウィルスの影響は強く、1歳を迎えられないケースも少なくありません。

*

生後3ヶ月で保護された当初からFeLVキャリアだったつぼちゃん

「今日もつぼちゃんが元気だった」

それは、私たちにとっては少しもあたりまえでなく

一瞬一瞬を祈りで満たし毎日を重ねていました。

1歳、2歳と誕生日を迎えられたことは、その都度奇跡を見るような気持ちでした。

2月8日には3歳の誕生日を目前に控えていた、2歳11ヶ月。

病であっても、つぼちゃんの一部であれば、

私はどうしてもそれを憎いとは思えずに、

病気があっても大丈夫、そういうからだをつくるんだと言い聞かせて、

自分にできる限りの事を尽くしました。

毎日毎日、そうしてきたけど、

そうしてきたつもりだったけど、

やっぱり私は、つぼちゃんを助けられなかった。

*

1月に入り、つぼちゃんが貧血で倒れてから

さとさんとふたり、ただひたすらにつぼちゃんのそばで過ごしました。

昼も夜もなく、それ以外のことはしませんでした。

風呂にも入らず、トイレに立つのもためらうほど。

ただそばにいて、いっしょに寝て、からだに触れて、おしゃべりして、

それが、これまでのわたしたちの毎日だから。いつもの、わたしたちだから。

さとさんは、何度も何度も繰り返しつぼちゃんにギターを弾きました。

そうするといつも、つぼちゃんの表情が和らぐようでした。

段差の大きな階段を、ひとつひとつ落ちていくように

1日前が、数時間前が、夢のように思えるようになっても

猫は少しも嘆くことなく、ただ 今 だけを懸命に生きます。

人間は情けなく泣きながら、

それでも、決して目をそらさずにその姿を胸に刻むしかない。

最期まで一滴も残さず生ききったつぼちゃんは、ほんとうに立派で美しかった。

苦しみによってつぼちゃんの本質が損なわれることは、

ただの一度もありませんでした。

どんな意味づけも入りこむ隙のない濃密な 今 のなかで

どれくらい時が流れたのだろう

そこには、ただ わたしたち だけがいて

わたしたちだけの特別な時間があったのだろうと思う。

*

つぼちゃんはまるで、私たちの幸せに命が与えられて

目の前で生きているような存在だった。

つぼちゃんのそばには幸せしかなかった。

つぼちゃんとの暮らしの中にせかいがあって

つぼちゃんの瞳の奥に永遠が見えた。

私たちにとって大事なことは、ぜんぶぜんぶ、つぼちゃんが持ってた。

だから私たちはどこへも行かなくてよかったし、

ほかのものは、何も見なくてよかったんだ。

愛するよりもっと深く

私たちは、つぼちゃんに愛され、守られていた。

与えられてばかりだった。

愛しい愛しい つーちゃん

かわいいかわいい つーちゃん

ありがとう

これからも わたしたちは あなたとともに生きる

ずっとずっと わたしたちは家族

ずっとずっと いっしょだよ

あなたと カトリと

また会う日まで

どうか 仲良く待っていて

こころから愛してる

* * *

つぼちゃんのたましいがからだをはなれた後、

葬儀社の都合もあり、私たちは三晩、なきがらと過ごした。

なきがらとわかってはいても、このからだで触れ合い、気持ちを伝え合って来たのだ。

もう触れられないなんて、こわくてしかたがない。

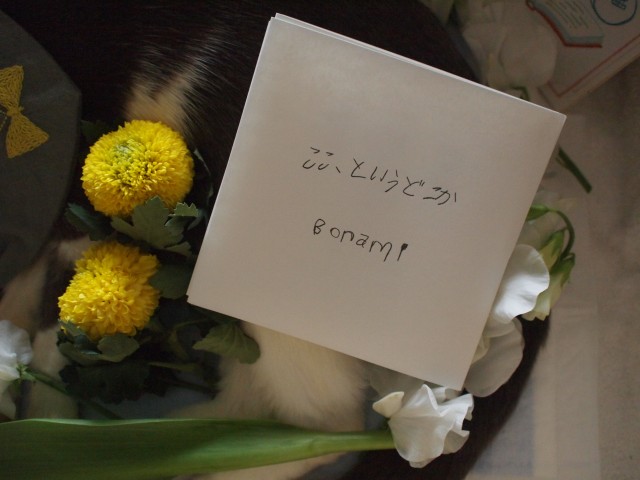

最後の晩、私はつぼちゃんのからだに

「ここ、というどこか」を朗読した。

生前、つぼちゃんは私の朗読をよく聞いてくれた。朗読というより、私の声を。

私の声に、かならず応えてくれるこだった。

「ここ、というどこか」は「むすめ」という詩でしめくくられる。

それは、明確につぼちゃんを書いた詩だった。

けれど、最初から最後まで読み、そうとは意識していなかったどの詩にも、どの空白にも

つぼちゃんがいて、隅々まで、つぼちゃんがとけていて、

それを思い知って、とめどなく涙が流れた。

さとさんは、やはり、繰り返し繰り返しギターを弾いた。

からだに音を染み込ませるように。

たくさんの愛をいっしょに持っていってもらえるように。

*

火葬は、沼津から火葬車に来てもらい、Bonamiの駐車場で行なった。

火葬車がこちらへ向かう間、雨脚がどんどん強くなり心配した。

そういえば、つぼちゃんが逝ってしまった朝も強い雨が降った。

雨の音を聞きながら、私たちは気絶するように眠ったのだった。

近いのか遠いのかもわからない記憶に包まれてぼんやりしていると、

いよいよ出発の時が来た。

火葬が始まると、嘘のようにあっという間に、雲ひとつない青空が広がった。

私たちは、つぼちゃんのからだが青空に帰っていくのをずっと見ていた。

さとさんはギターで見送り、その音もまた、青空へとけた。